前回の続きです。

BD795Mはノート用CPUであるので、内蔵グラフィック機能があります。ただし、Radeon610Mというshadingrunit128、computeunit2、RTcore2というRDNAcore2.0の機能を最低限まで削減したグラフィックコアであり、3Dゲームはもちろん2Dゲームでもまともに動くかどうかも怪しいユニットです。ノート用ということもあって、消費電力削減という点では優れているとは思いますが、デスクトップPCで使うのはご勘弁というレベル。なので、BD795MではディスクリートGPUを使用することが前提となっていると考えて差し支えないと思います。

ちなみに、2025年3月時点でのSteamで使われているディスクリートGPUの第1位は、RTX3060で、shadingrunit3584、tensorcore112、RTcore28とシェーダー数では3倍近く、RTコアも14倍という話にもならないくらいです。

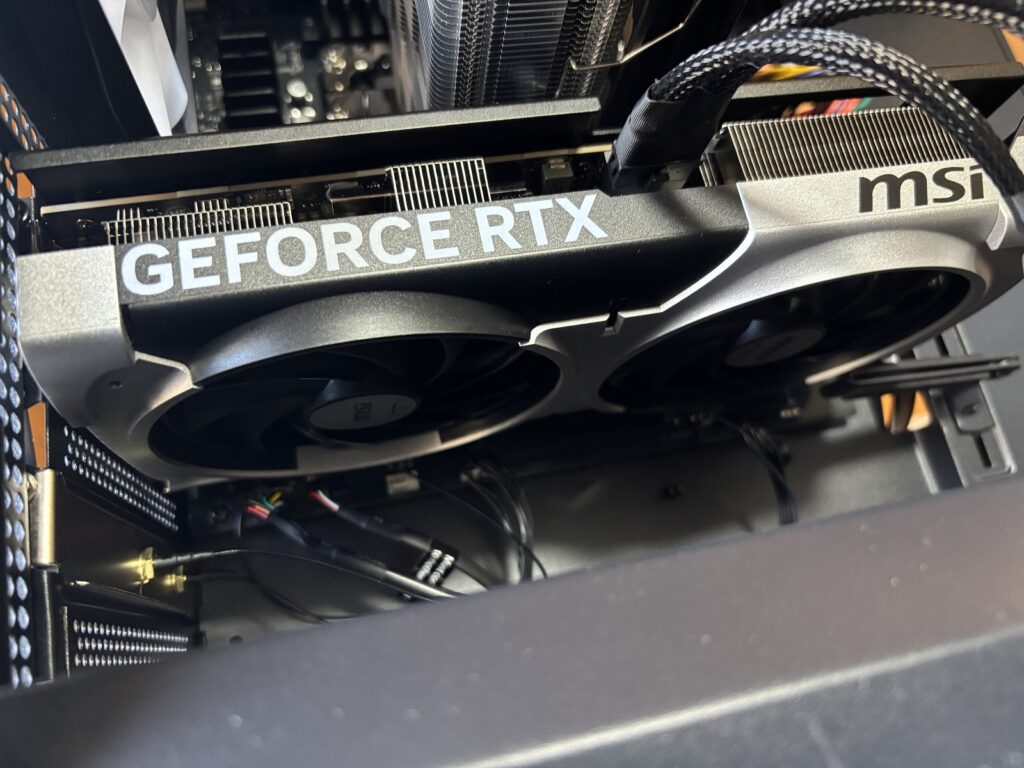

とまぁ、そんなわけで、GPUを組み込みました。

GeForce RTX5070(無印)です。

Radeonはこの前、RX9070と9070XTを買っていたので、今回はあえてNVIDIAにしました。16コア32スレッドのCPUなので、それなりの性能なGPUでないと真価を発揮できないかと思われましたので、RTX5070を採用しました。

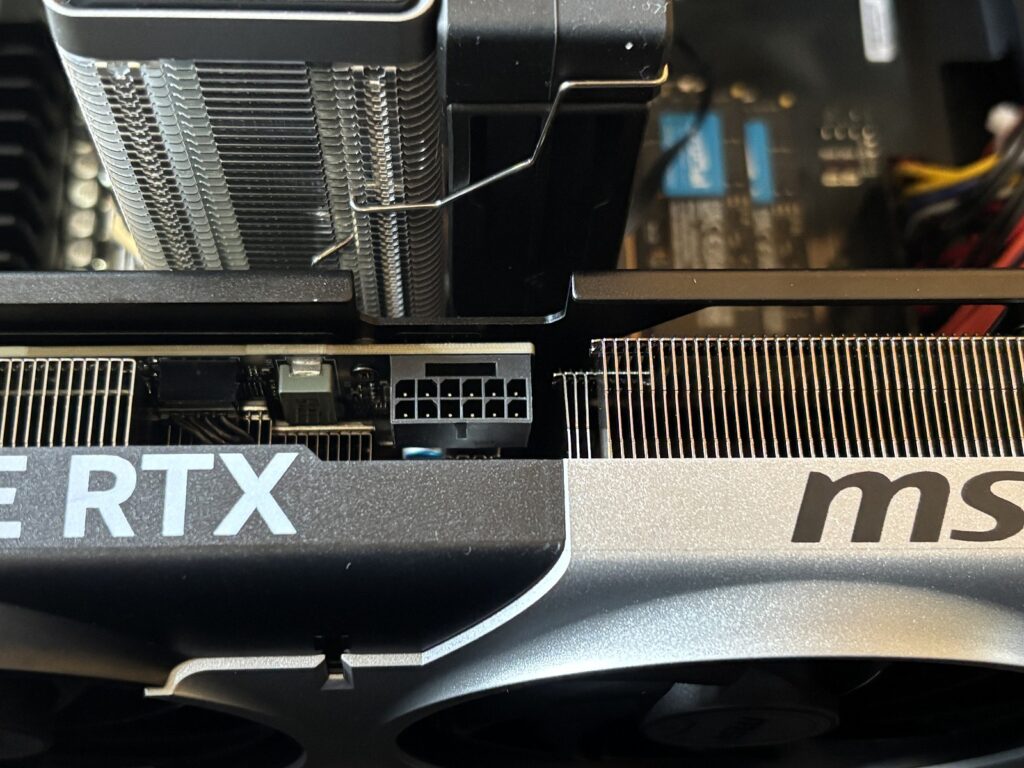

12VHPWRコネクタがRTX50シリーズの証!(怪しいけど…発火しないことを祈りましょう)

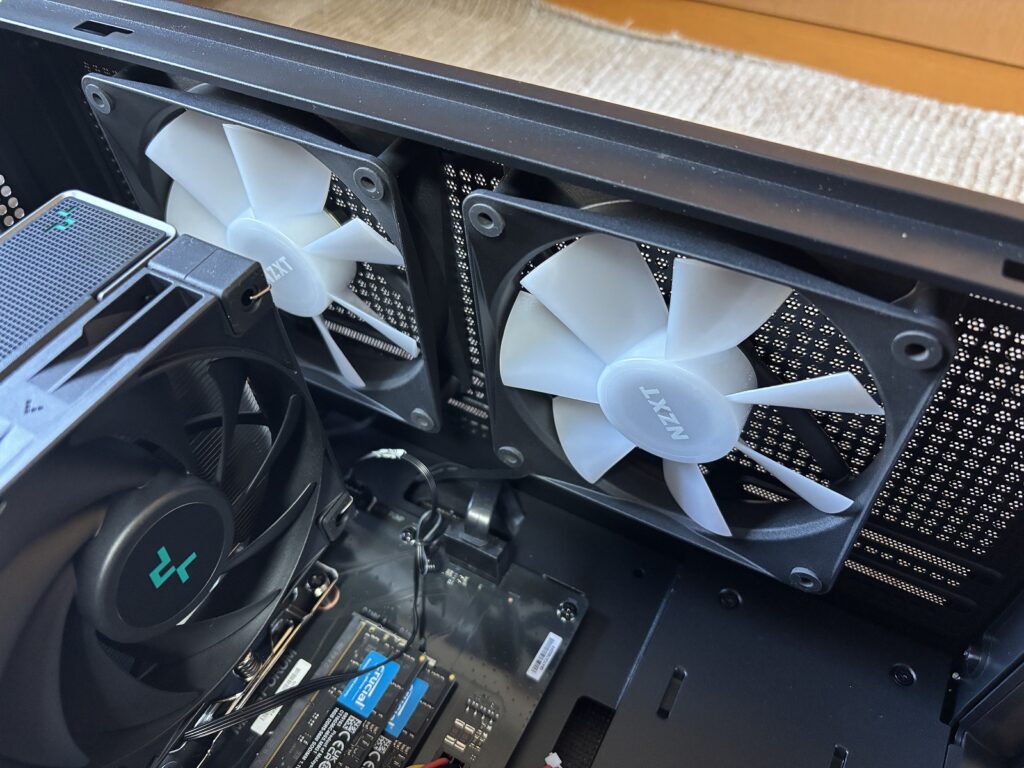

ケースファンですが、天面2つとリアに1つ取り付けています。

ちなみにこのファン、NZXTの光りモノ。

3個セットでなおかつRGBコントローラー付きのモノという条件で探してきました。

一番大きな理由が、マザーボードにRGB用ピンヘッダーが無いということが一番大きな理由なのですが、結果としてよかったと思います。

今回買ってきたNZXTのRGB対応ファンは、独自規格のもので一般的な5V ARGBピンとは異なり、4ピン仕様で付属のNZXT RGBコントローラーに接続するタイプ。汎用性はないものの、様々な色に光らせることが可能で、ファンごとに色が変えられたりできます。一般的なマザーボードに挿すタイプだと、個別に色を変えることができなかったり、細かな制御ができなかったりしますので、NZXTのコントローラーはこれはこれで便利です。

もう一つ良かった点として、ファン個別に色が変えられるという点。これは後述しますが、非常に助かっています。

後付けのM.2接続のWifiアンテナはバックパネル側の拡張スロットから出しています。

これで一応完成形となりますが、最後にこのマザーボードのまとめ

良い点

1 とにかく最高、16コア32スレッドのCPU搭載ってことだけで、すべての不満点が吹っ飛びます。

2 価格。上記CPUとマザーボード含めた価格で65,000円以下。しかもCinebenchでドヤれます。

3 自由度の高さ。M-ATXってことで、取り付け可能なケースの選択肢が大きく広がります。この手の製品はmini-ITXが主流ですが、M-ATXってことエアフローも有利ですし、クーラーも好きなものを取り付けられるってことも大きい。

悪い点

1 一番の不満点ですが、IOインターフェースが少ない。特にUSB。バックパネル側は、USB3.1が2ポート、2.0が2ポート。ケースに引き出せるマザー側ヘッダーがUSB3.0が一つと2.0が一つ。最近の製品としては、TYPE-Cのヘッダーが無いことやバックパネル側にもTYPE-Cがない。つまりTYPE-CのUSBがそのままだと使えません。変換アダプタでもあれば可能かもしれませんが、ひと手間かかります。ただでさえUSBインターフェースが少ないのに、Wifi子機をUSBに取られるのがもったいない。このような事情から、M.2 Wifiカードを別途購入しました。もちろん有線LANが使える環境であれば何ら問題ないのですが。

2 メモリがSO-DIMMであること。自作を良くする人であれば、メモリの1枚や2枚くらいは持っていても不思議ではないのですが、このマザーのために新たにSO-DIMMを購入しました。それでも依然と比べれば、メモリの価格も一般的なDIMMでもSO-DIMMでも大差はないので、大きな問題にはならないと思います。

3 CPUの発熱が半端ない。CinebenchとかすべてのCPUに負荷がかかるような時にはあまりCPU温度は上がりませんが、ゲームなど一部のCPUコアを使うような場合だと、CPU温度が爆熱になります。正直空冷クーラーだと心配になるレベル。いずれは簡易水冷も検討しないといけないかもしれません。

NZXTのファンが個別に色が変えられると書きましたが、ファンの色をCPU温度に応じて変えることで、大体のCPU温度がわかるようにしたのですが、ゲーム中だと90℃くらいまで上昇してしまいます。NZXTのファンを選んだってのもこのためっていうのが本音のところです。

(補足)このマザーボードのCPUは、電力制限が100Wとなっています。ノート用のRyzen9 7945HXを使用していますが、本来のTDPは55W~75W。それをこのマザーでは100W運用しています。どういうことかと言うと、CPUコア全部使っても、CPU全体の電力が100Wとなるようにクロックを落として使うことになっています。そのため各コアが最大動作クロックにはなりません。実際Cinebench実行中のクロックは大体4.2GHz程度で全コアが動いていますが、ゲームだと一部のコアしか動いておらず、(これはWindowsのタスクマネジャーで見てみると分かります)そのため、動いている一部コアが100Wに達するまで最大クロックで動作しようしてしまっていることで、爆熱になっているものと思います。)

4 メーカーのサポート。正直、ASUSとかMSIとか大手メーカーのマザーボードに比べるとサポート体制に不安があります。またBIOSでいじれる項目が少ないため、例えば、爆熱を避けるためにクロックを落として使うとかのOC項目もありませんし、ファンの制御もなんだか怪しく、細かいファンスピード調整項目も大雑把にしか制御できないっぽいです。

とまぁ、良いとこ悪いとこありますが、これらを含めて分かったうえで購入しているのですから。

尖った製品とか、初心者お断りの製品とか言われているようですが、少なくとも、ある程度の自作経験や知識がないと、嫌になってしまうかもしれない製品であることは間違いありません。

しかしながら、良いところのいちばん最初に書いた、16コア32スレッドというコンシューマ向けの最強CPUを搭載したマシンですから、使いこなせたときに楽しさは半端ないと思います。